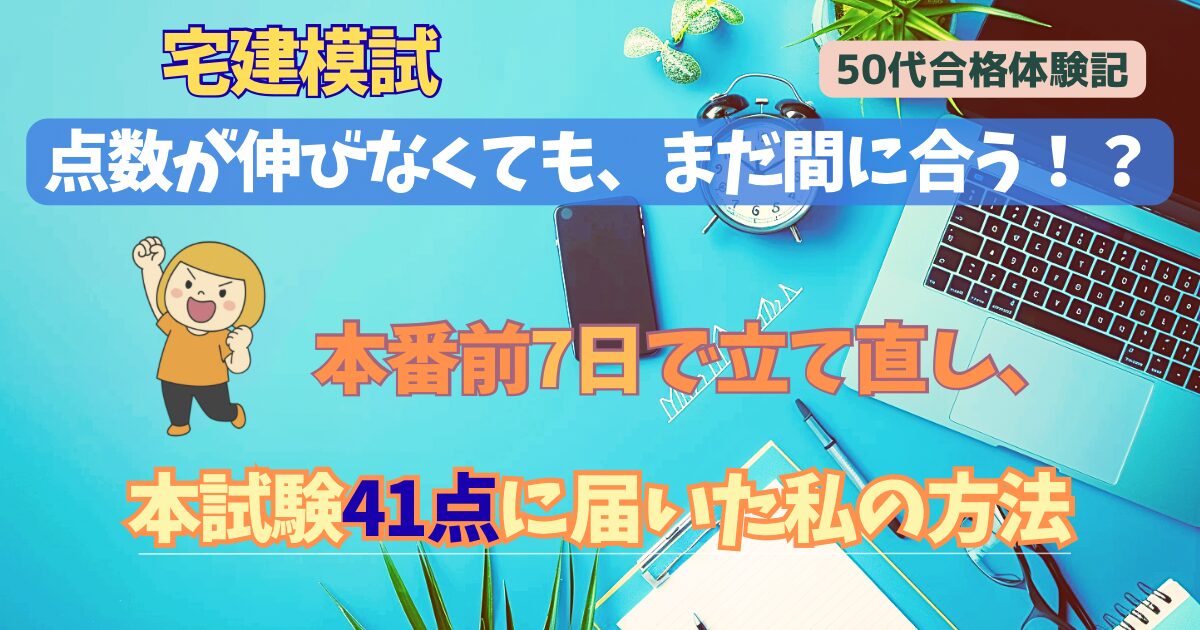

宅建試験に向けて「直前期の勉強って何をすればいいの?」と不安になる方も多いと思います。

私自身も模試で点数が伸びず、焦りや不安と戦いながら本番を迎えました。

この記事では、直前期にどんな勉強をしたのか、本番当日の流れや心境、そして合格に至るまでのリアルな体験をまとめています。これから受験する方の参考になればうれしいです。

宅建 試験直前期の勉強は「得点源を落とさない」

本番3週間前になって、初めて自宅模試を実施しました。合格ラインは36点前後と言われています。

スタディング合格模試:25/50点

最初のスタディング模試では大敗。そこから“烈火のごとく”勉強を加速しました。

本番1ヶ月前からは生活の中心が勉強。休日は8時間くらい勉強していました。

得点源を落とさない学習

時間に限りがある中で、全体的な復習は試験直前の数日間に回すことに決め、宅建業法と法令上の制限をメインに重点的に学習。得点源を落とさないことを第一にしました。

AI問題復習カスタムモードの活用

スタディングのAI問題復習「カスタムモード」は、苦手分野の克服にとても役立ちました。

特に私は「借地借家法」「35条(重要事項説明)」 と「 37条(契約書面の交付)」に関する問題でつまずくことが多く、カスタムモードで関連する問題だけを抽出して繰り返し解きました。

そして、何より痛感したのは

「宅建試験って似たような言い回しで引っかけてくる」

ということ。最初のスタディング模試で撃沈したのも、誤りの理由まで理解していなかったのが原因でした。

そこで本番に向けては「正解肢だけでなく4択すべてを検証し、どこが正しい・どこが間違いか」を徹底。誤りの理由まで理解する習慣をつけたことで、初見問題にも落ち着いて対応できる力がついたと思います。

「苦手を集中攻略する」ことに特化できるのが、このカスタムモードの大きな魅力です。

- 目的に応じて条件を自由に指定できる復習モード

AI問題復習には「AIモード」と「カスタムモード」の2種類があります。カスタムモードでは、自分で選んだ条件に合う問題だけをまとめて復習できます。 - 苦手問題や過去問にピンポイント対応

「前回間違えた問題」や「要復習にチェックした問題」、「特定の科目やカテゴリー」など、自分の課題に合った問題を重点的に学習できます。 - 出題順の自由設定が可能

「解答日時が新しい順」「問題番号順」「難しいものから(正答率が低い順)」など、復習順も自由に選べます。直前期の対策にもぴったりです。 - 問題数を限定して効率的に

演習可能な問題の中から、出題数を指定して集中演習ができます。スキマ時間や直前期でもムダなく取り組めます。 - 使い方ワンポイント

①「AI問題復習」画面で「カスタムモードを選択」

② 条件を設定(例:「苦手分野+正答率の低い順」)

③ 問題数を指定 → 「問題復習を開始する」でスタート!

kinako

kinako苦手を集中的に攻略できるので安心ですね

模試は“リハーサル”。点数は・・・散々な結果。

それでも!本試験直前にやった自宅模試の結果は 33点 → 39点 → 26点…。

正直、撃沈続きでした。

第1回:33/50点(本番7日前)

第2回:39/50点(本番4日前)

第3回:26/50点(本番2日前)

『出る順宅建士 当たる!直前予想模試』

東京リーガルマインドLEC総合研究所 宅建士試験部

それでも、本番では 41点で合格ライン突破。模試の点数に一喜一憂する必要はまったくありませんでした。

今振り返れば、あの点数は「合格できない証拠」ではなく、むしろ「合格に近づく材料」だったんです。

大事なのは どこでつまずいたかを知ること。

模試は弱点を洗い出して修正するためのリハーサルにすぎません。

点数自体はただのオマケ。

模試で撃沈しても、本番では大逆転できる──私が41点で合格できたのが、その証拠です。

模試は本番の練習試合。勝ち負け(点数)じゃなく、課題発見の場。

最後に合格点を取れればそれで十分!

kinako

kinako模試は点数に振り回されず、弱点を見つける材料として活用!ですね

宅建 試験前にやっておいた準備

スタディング 宅建士 直前対策講座

直前対策講座と講師の竹原先生からの激励メッセージが、私に大きな勇気と自信を与えてくれました。特に「ここは今やらなくていい」「ここは必ず確認すべき」というポイントが明確になり、最後の学習の取捨選択がはっきりしました。まさに合格のためのメソッドだと感じます。

本番の前日と当日午前中に受講したことで、忘却する前に試験を迎えられたのは大きなメリットでした。

実際に「この講座を聞いていたから解けた!」という問題もあり、受講の効果を実感しました。

もし余裕があれば「試験の1週間前に一度、直前にもう一度」という受講スタイルが理想だと思います。そうすれば知識も定着し、さらに気持ちの余裕を持って本番に臨めたでしょう。

そして何より、竹原先生からの励ましの言葉は、不安でいっぱいだった私にとって心強い支えでした。試験会場に向かう途中もその言葉を思い出し、背中を押していただいた気持ちでした。

学習時間:3時間30分のコンパクト整理講座

全科目(権利関係・法令上の制限・宅建業法・税その他)の出題予想論点を短時間でいっきに学べます。

直前期のラストスパートに最適

忙しい直前期でも、通勤時間や休憩時間などのスキマ時間に効率よく学習できます。

苦手科目の最終確認にぴったり

権利関係・宅建業法・税その他といった各分野の予想論点が厳選されており、何を最優先で学ぶべきか迷わなくてOK!

視聴と復習もスマホ・PC・タブレットで自由自在

媒体を問わず使えるので、自分の生活スタイルに合わせた受講が可能です。

anko

anko講義のスライドをPDFでダウンロードしてスマホで確認できるようにしました。

試験当日に必要な持ち物リスト【3日前までに準備】

私は心配性なので、持ち物リストはかなり念入りにチェックしました。

当日の朝に慌てて用意すると、忘れ物や余計な不安につながります。

持ち物は試験日の3日前までには揃えておくと安心です!!

早めに準備しておけば、試験直前は勉強や体調管理に集中できますし、「もう大丈夫」と気持ちも落ち着きます。

そして毎日確認していました(笑)

持ち物のチェックは万全にしておきましょう!

- 受験票(もしもの紛失などの対策に、写真を撮っておく)

- 腕時計(スマートウォッチや置時計の利用不可)

- BかHBの鉛筆又シャーペン・消しゴム(替芯とシャーペン2〜3本・消しゴム2〜3個用意)

- あると安心アイテム

- 直前復習用のアイテム(ノート・テキスト・ipadなど)

- 本人確認書類(保険証・免許証・マイナカード)は受験票紛失などのトラブル対策に

- 薄手のカーディガン(会場の冷暖房対策用)

- 直前復習用のアイテム(ノート・テキスト・ipadなど)

anko

anko試験会場への行き方や所要時間をチェックしておくと安心です!

試験直前の過ごし方と体調管理

私は心配性でお腹も弱いので、試験前の体調管理には特に気をつかいました。

前日は 消化の良い食事・アルコールを控える・辛い食べ物は摂らない・適度な運動(ウォーキング) を意識。試験前にラーメンなんて絶対に無理なタイプです。

また、風邪をひかないようにすることや、感染症の予防にも注意。睡眠はしっかり確保し、疲れを溜め込まないように気を配りました。年齢的にも、無理をすると数日引きずってしまうので「無理をしない・休むことも大事」と心に言い聞かせていました。

ここまで体調管理に気を配りながら過ごしてきましたが、やはり一番の山場は「試験当日」です。前日は消化の良い食事やウォーキングで整え、睡眠も十分にとったつもりでしたが、心配性の私はやはり不安が尽きませんでした。特に最大の懸念は「トイレ問題」。宅建試験は途中退席ができないため、「大丈夫かな…」という不安は最後まで拭えませんでしたが、本番になれば大丈夫!と自分に言い聞かせ、不安を少しずつ和らげていきました。

そんな緊張を抱えながら迎えた、いよいよ本番当日の朝──。

宅建 試験当日 流れと心構え

試験当日の朝は、5時半からスタディング竹原先生の直前講座を受講し、知識を最終確認しました。この“ひと押し”が記憶を呼び起こし、自信を持って会場に向かう原動力となりました。

会場(大学)には12時ごろ到着しましたが、すでに長蛇の列。建物への入場だけでも20分かかり、想定していた復習時間が削られてしまいました。改めて「もっと早く到着しておけばよかった」と痛感しました。これから受験する方には、余裕をもった到着を強くおすすめします。

教室に入ると、席はほとんど埋まっていました。幸い時計は設置されていましたが、会場によってはない場合もあるそうです。持参しておくと安心できます。

最後の仕上げは「慌てないこと」。直前の復習と準備のおかげで、気持ちを落ち着けて本番に臨むことができました。

宅建 試験 心構え

① 余裕をもって到着することが大事!

会場に着くと受験生の多さにびっくり。入場するだけで20分もかかってしまいました。早めの到着をおすすめします

②自分の世界に集中する

隣にどんな人が座るかは運しだい。ちなみに私の隣は落ち着きなくずっと動いている男性でした…。雑音の中でも集中できるよう、普段から慣れておくと安心です。

③時間配分を意識する

宅建業法や法令上の制限から解き始めるのがセオリーですが、私は1問目の権利関係から順番に解きました。理由はマークミスが怖かったから。

わからない問題は飛ばすけど、マークずれにだけは要注意。

難問は直感で答えて、確実に取れる問題に力を注ぎました。

④ 問題文は落ち着いて読む

試験開始直後は緊張で頭に入ってこないこともあります。でも焦らず、エンジンがかかるまで待ちましょう。

⑤ 不安になったら深呼吸

「やばい、わからない…」と思ったら一度深呼吸。リセットすると、また集中できます。

⑥ 見直しはケアレスミス重視

マークミスや自分のクセを意識して見直すのがおすすめ。焦って読み違えたらもったいないです。

⑦ 最後まで諦めない、でも執着しすぎない

知らない問題が出たら「みんなも同じ」と割り切ること。

ちなみに私は令和6年の問42でフリーズしました。

「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」に関する問題…。見直しても結局わからず、不正解でした(笑)。こういうこともあります。

kinako

kinakoシンプルに言えば、落ち着いて前に進むこと

宅建 試験 あっという間の2時間

全て解き終わった時点で残り20分。

- あやふやな回答だった2問を見直し

- マークミス・記名漏れをしつこく確認

- マークした番号を、マークシートから問題用紙にメモ(合格発表までの間、マークミスをしているかも、という不安に陥らないため)。

そして 試験終了。

「あっ」という間の2時間でした。ほんとうに一瞬で終わった…。

すべての問題を解き終えたものの、手応えはほとんどゼロ。

「良くて32点くらいかな…」と半ば諦めの気持ちを抱えながら、「終わった…」という安堵と、どっと押し寄せる疲れとともに、会場をあとにしました。

宅建試験を受けて、振り返って思うこと

自己採点でまさかの展開!

「また来年もか…」と思いながら、居酒屋でささやかに“お疲れ様会”。

ひと通り腹ごしらえをしてから、解答速報を開き、ドキドキしながら自己採点を始めました。

ところが──答え合わせを進めると、意外にも正解がポロポロ出てくる!

「え?これも合ってるの?」「まさか!」とワーワー騒ぎながら、嬉し涙を流しつつマークを確認。何度も何度も繰り返しました。

そして最終的に出た点数は、なんと 41点!

あの瞬間の驚きと安堵と喜びは、今思い出しても笑えてしまいます。

ちなみに、採点場所を「個室居酒屋」にしておいたのは大正解。

「惨敗して号泣しても大丈夫なように」と思って選んだのですが、まさか嬉し涙で正解になるとは(笑)。

anko

anko直前の模試でズタボロだったけど、本番で奇跡は起きました!

kinako

kinakoとにかく受験会場に足を運んで! そこで未来が変わります!

模試の点数に振り回されない

- 模試はあえて難しめに作られている

- 模試の点数に一喜一憂しすぎず、直前期は「得点源を落とさない勉強」に徹する

- 体調管理と当日の準備が最重要

あのとき、受験をやめずに挑戦して本当に良かったと思います。

過去の自分に声をかけるなら──

「よくやった!最後まで頑張ったから今が楽しいよ!」

anko

ankoこんな私でも、気づかないうちに力がついていました。今のあなたの努力も、きっと同じように実を結びます。どうかその努力を信じてください!