宅建試験に挑戦しようと思ったとき、まず悩むのは「何から始めればいいのか」「最後まで続けられるのか」ということではないでしょうか。

私もフルタイム勤務の50代、勉強から長く離れていた一人でした。最初は不安だらけでしたが、試行錯誤しながら学習を進めた結果、一発合格をつかむことができました。

この記事では、学習開始から本試験当日までのリアルな流れと、合格できた理由を具体的にお伝えします。

同じように忙しい日々を送りながら勉強に取り組む方や、「今からでも間に合うのかな…」と迷っている方に、少しでも参考になるような体験談をまとめました。

宅建試験 勉強開始のきっかけとスタディングを選んだ理由

申込は2023年11月7日/スタディング宅建講座を選んだ理由

2023年秋。

身内が不動産業に携わっており、「宅建試験ってどれくらい難しいんだろう?」という素朴な疑問から興味が湧きました。

ちょうど転職も視野に入れていた時期で、「資格があれば武器になるかも」と思い立ち、その勢いで挑戦を決意。

数ある教材の中からスタディングを選んだ理由です。

- 紙教材の持ち歩きが難しいので、スマホ・iPad中心で学習できること

- 過去問演習の記録機能とAI実力スコアがあり、弱点や進捗状況の管理をお任せできること

- 通勤や家事の合間など、すき間時間を有効活用できること

- 私にも手の届くお値段だったこと

- 友人が受講中でおすすめされたこと(友人紹介制度を利用できた)

kinako

kinakoスタディングって、移動中でも勉強できるのがいいよね!

学習効率を高める機能「スタディング学習フロー」の活用

スタディングには複数の学習フローがありますが、私が選んだのは

「過去問反復学習フロー(2024年版)」 でした。

基本講座 → スマート問題集 → セレクト過去問集 → 13年分テーマ別過去問集 → 直前対策講座・合格模試

の順で学習し、段階的にアウトプットを重ねるスタイルです。

- 動画講義でインプット

- 各科目ごとに短い動画(5〜15分程度)で要点を学習。

- スキマ時間でも続けやすく、1.5〜2倍速再生で効率アップ。

- スマート問題集で理解度チェック

- 講義直後に関連問題を解くことで、記憶を定着。

- 間違えた問題は自動で復習リストに登録される。

- セレクト問題集で過去問演習

- 本試験形式に近い問題を、分野ごと・横断的に練習。

- 出題傾向や自分の弱点を把握できる。

- AI復習問題で弱点克服

- 間違えた問題や忘れやすいテーマをAIが自動で抽出。

- 効率的な“忘れ防止”学習が可能。

- 直前期は模試・過去問で総仕上げ

- 本試験と同じ時間配分で練習。

- 解き直しと解説理解で知識を固める。

ポイント

- スタディングは「講義 → 問題 → 復習」が一連の流れとして組まれているので、迷わず学習できる。

- 特にAI復習機能があることで、“やりっぱなし”を防げるのが大きな強み。

宅建試験は「覚えるだけ」でなく、問題のパターン慣れが必須です。解いているうちに、「これはひっかけようとしている!」という警戒アンテナが反応するように。

スタディングのこのフローで、最初から過去問を意識しながら学習できました。

学習フローについては、専用記事でまとめています。「学習フローの記事」

宅建試験の学習フローと私の学習方法

本来のスケジュールと3か月遅れの現実

11月に講座を申し込んだあと、宅建の内容が想像よりも難しく感じました。そこで、学習習慣を身につけることと、試験本番の予行練習という2つの目的から、まずはFP3級の試験に挑戦することにしました。

12月からはFP3級の学習、1/28のFP試験を終えて宅建の学習に戻りました。

改めて学習フローを作成し、「4月末までに1周目を終える」という計画を立て直しました。

しかし、最初の科目「権利関係」で立ち止まったこともあり、実際には学習が大幅に遅れ、1周目を終えたのは7月末になってしまいました。

法律用語と概念が難解で、理解に時間がかかり難航していました。

宅建 権利関係の大苦戦と徹底反復

権利関係は「聞いたことがない言葉のオンパレード」。

そこで私は、スマート問題集を何度も繰り返し、間違えた問題はスプレッドシートで色分けして管理していました。

宅建業法や他科目に比べ、圧倒的に多い演習時間を割きました。

anko

ankoこの集中投下が、後の高得点につながったんです!

過去問演習で意識した重要ポイント

4択問題では、1周目は流して回答していましたが、2周目は正解肢だけでなく不正解肢の間違いポイントも必ず確認。「この肢が正解・不正解になる条件」まで押さえることで、関連知識が芋づる式に定着しました。

何度も間違える問題は選択肢ごとに「Goodnotes」の学習セットで管理し、復習用にまとめていました。

GoodNotesの学習セットは、作成したノートをフラッシュカード形式で学習できる機能です。ノートを学習セットに変換することで、効率的に復習や暗記学習を進めることができます。

宅建勉強を効率化するスプレッドシート活用法(進捗可視化・記憶定着)

資格学習を継続する上で、「今どこまで進んでいるのか」「どこを復習すべきか」が一目でわかる仕組みは大きな武器になります。

私はスタディングの学習レポートを活用すると同時に、スプレッドシートを使って自分専用の進捗管理表も作成しました。

棚田行政書士の「大量記憶法」スプレッドシートを参考に

効率的に記憶を定着させるには、忘却曲線を意識した復習スケジュールが欠かせません。

ドイツの心理学者エビングハウスによる研究によると、人は学んだことを1日後には約67%忘れると言われています。

しかし、復習のタイミングを工夫することで記憶の定着率は大幅にアップします。

- 20分後:約42%忘れる

- 1時間後:約56%忘れる

- 1日後:約67%忘れる

- 1週間後:約75%忘れる

- 1か月後:約79%忘れる

おすすめ復習タイミング:学習直後 → 翌日 → 1週間後 → 1か月後

そこで参考にしたのが、棚田行政書士の「大量記憶法」です。

私自身の宅建学習では、棚田行政書士のYouTubeチャンネルに本当に助けられました。

特に「大量記憶法」の解説動画は、膨大な学習量に立ち向かうための勇気とヒントを与えてくれる存在でした。

動画を見ながら「自分もできるかもしれない」と思えるようになり、学習を続ける大きな励みになりました。

? 棚田行政書士の不動産大学【公式チャンネル・宅建】

大量記憶法 解説動画を見る

(棚田行政書士ご本人による手順解説付き)

anko

anko棚田行政書士のyoutubeチャンネルでは大変お世話になりました!

膨大な学習量に立ち向かう励みになっていました!

私の使い方と工夫ポイント

- スプレッドシートをダウンロードし、自分用にコピー

- 問題タイトルとリンクを貼る(外出先でもすぐに問題のリンクを開きたかったため)

- なるべく復習タイミングに沿って反復(翌日・2日後・3日後・5日後・・という基本ルールはありますが、実際は困難だった)

- 全問正解(ピンク)・1問ミス(ブルー)・2問以上ミス(イエロー) 一目瞭然になるよう色分け

- スタディングの「AI復習問題」と併用し、記憶の抜け漏れを防ぐ

kinako

kinakoピンクからイエローになっていたり、ブルーになったり、

反復することで記憶が定着していくのがよくわかる〜

anko

anko50代という年齢的にも、宅建勉強は忘却との戦いでした・・・

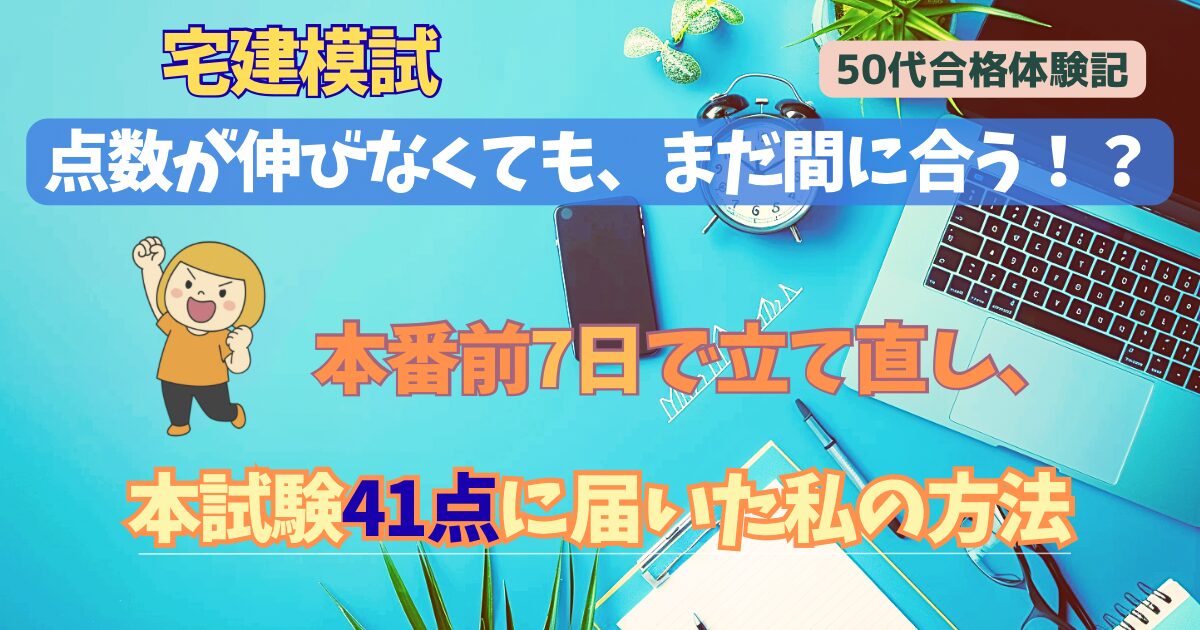

宅建試験本番までに目標の3周をなんとか完了!模試の結果と試験直前の心境

学習2周目の終了とスタディング模試で現実を知る

9月25日、ようやく学習フロー2周目が完了。

そして9月27日、スタディングのカリキュラムに組み込まれている模試を受験しました。

結果は… 50点満点中25点。

あまりの低得点に、焦りと不安が一気に押し寄せました。

anko

ankoここから試験日に向けて残り時間は少なくても、気合いで間に合わせようと勉強漬けの1ヶ月を過ごしました!

しかし、本番直前に実施したLECの自宅模試で現実を突きつけられます。

- 10月14日(1回目) → 34点

- 10月17日(2回目) → 39点

- 10月18日(3回目) → 26点

試験2日前に26点…「これはもう無理だ」と思い、前日まで受験をキャンセルしようか真剣に考えていました。

受験キャンセルは受験料がもったいない…

それより、試験から逃げ出すのは情けない!

結果は怖いけど、頑張って受験しよう!と決めました。

「落ちたらその時考える!今の実力を知るためにも受けよう」

直前対策と講師の励ましが支えに

竹原講師の試験直前励まし動画の言葉に感動し、「これまでの繰り返し学習を信じよう」と気持ちを立て直すことができました。

結果的に、本試験4日前から受けた竹原先生の直前対策講座が本番で大きな効果を発揮したのです。

anko

anko直前講座で大事なポイントをしっかり確認、独学でもサポートの力を感じました。

独学で仲間を作らずに進めてきた私ですが、試験直前のフォロー体制がしっかりしていたことで、不安を抱えながらも本試験に臨めました。

当日は緊張しながらも受験を無事に終えることができました。

試験後の感触は…まっっったく手応えなし。

よくできたとして32点くらいのイメージでした。

「なんとか試験は受けることができた」という安堵感と

「また来年も受けることになるかな…」という敗北感を抱きながら、試験会場を後にしました。

宅建試験 本試験結果と合格できた理由・試験傾向

私が受験した2024年の宅建試験は、合格点37点(50点満点)、合格率18.6% という結果でした。

全国の受験者数は 241,436人、そのうち合格者は 44,992人 です。

合格点は例年 34〜38点の範囲 で推移しており、2024年はやや高めの37点でした。

また、合格率は例年15〜17%程度ですが、今年は少し高めの18.6%という数字になっています。

宅建試験の合格基準点は、問題の難易度や受験者全体の正答率によって毎年変動します。

目安としては 正答率70%前後(35点前後) が合格ラインとされており、受験生のレベルや出題傾向の変化が数値に反映されます。

奇跡が起きた!

試験当日、正直「また来年も受けることになるだろう」と思いながら問題を解きました。

しかし、逃げずに受験したことで奇跡が起きたのです。

これまでスタディングのカリキュラムに沿ってコツコツ取り組み、諦めずに繰り返してきた学習が、潜在的な力となって発揮されました。

そして、結果は――嘘みたいな 41点。

努力は必ず報われるわけではないかもしれませんが、このときばかりは「信じて続けてきて本当によかった」と心から思えました。

私の宅建本試験結果

- 合計点:41点(2024年度合格基準37点)

- 権利関係:11/14(78.6%)

- 法令上の制限:5/8(62.5%)

- 税その他:3/3(100%)

- 宅建業法:17/20(85.0%)

- 5点免除科目:5/5(100%)

anko

anko試験後の自己採点をしながら感動で泣きました!あんなに苦戦した権利関係が7割以上取れたうえに、41点とは自分でもびっくりです!

宅建に合格できた理由(自己分析)

宅建試験に合格できた最大の理由は、インプットとアウトプットを効率よく継続できたこと、そして学習の進捗を「見える化」してモチベーションを保てたことです。

スタディングのカリキュラムは、講義動画 → スマート問題集 → セレクト問題集 → AI復習問題という一連の学習フローが組まれており、反復しやすい設計になっています。

特に、「AI実力スコア」や「学習レポート」で努力が数字とグラフで可視化される点が、日々の励みになりました。

anko

anko毎日の小さな積み重ねも、グラフにするとちゃんと“山”になって見えるんですよね。それが『あと少しがんばろう』の原動力になりました

さらに、過去問に取り組む際には4択問題の正解だけでなく、不正解の選択肢がなぜ違うのかも調べるようにして、理解の幅を広げました。

こうした細かい積み重ねが、結果的に全科目でバランスよく点数を取ることに繋がりました。

宅建試験は、科目ごとの得点バランスが非常に重要です。

特に宅建業法は配点が大きく得点源にしやすい科目なので、ここを落とさず、苦手科目での失点を減らすことが目標でした。

スタディング活用の一言アドバイス

学習編

- 迷わず脱線せずカリキュラムに沿って勉強

スタディングの学習フロー通りに進めれば、全範囲を効率よく網羅できます! - 継続できる工夫を取り入れる

公式機能(AI実力スコア、学習レポート)に加えて、自分なりの記録・ルールを設定。小さな成功体験を積む! - 割り切って繰り返す

苦手な分野や覚えられない内容も、「そういうもん」と割り切って、とにかく反復!

anko

anko苦手でも、とにかくやり続けたら“ある日突然”つながって理解できる瞬間が来ます!

メンタル編

- 今年絶対受かる!という覚悟

「来年までこんなに勉強は続けられない」と心に決めて、1年で合格する気持ちをキープ。 - 完璧を目指さない!

モチベーションが下がる日でも、何度問題を間違えても、まぁそんなもの! - わたしってすごい!と自己肯定感を高める!

目標を持って勉強しているわたしって凄いな〜、と自分で褒めてあげる

kinako

kinako勉強方法だけじゃなくて、心の持ち方も合否を分けるのね!

anko

anko私は54歳からの挑戦でした。最初は不安しかありません。

ですが毎日少しずつ続けたことで、嘘のような「合格」という結果を得ることができました。

年齢なりに大変なこともありますが、チャレンジする気持ちになった時がチャンスかもしれません。

『自分にもできそう』と思ったら、その気持ちが第一歩です。

54歳でも合格できました。あなたも今日から始められます!