宅建試験まで残り1週間。

「模試の点数が上がらない」「もう間に合わないかも」と感じていた私にとって、最後の7日間は“追い込み”ではなく“整える”ための期間でした。

試験直前の模試は、単なる“点数チェック”ではなく、「今の自分に足りないものを明確にする材料」。

模試で見えた弱点を整理し、スタディングのAI復習機能や直前対策講座を活用して、知識を「詰め込む」より「整える」学習へ切り替えました。

この記事では、模試の役割と分析のしかたを押さえた上で、残り7日間で実際に行った勉強と心の準備を、実体験に基づいて具体的に紹介します。

▼ このページの内容

模試の役割

模試は「順位」や「合否予想」を気にする場ではなく、弱点の洗い出しと時間配分の練習の場。

正答率の低い分野/時間切れの原因/ケアレスミスの型を記録し、「落とさない仕組み」を作るのが目的です。

1. 本番の緊張感に慣れる

模試は「頭が真っ白になる」本番特有の緊張に慣れる絶好の機会です。

時間に追われる感覚や会場の雰囲気を体験することで、試験当日の動揺を減らせます。

さらに、2時間という試験時間を通して集中し続けられるか、自分の脳の体力を知る場にもなります。

2. 実力の確認と弱点の発見

模試は自分の強み・弱みを数値化してくれます。

私の場合、「宅建業法は安定して得点できる一方、法令上の制限や税その他は不安定」という分析ができ、本試験対策の指針になりました。

3. 時間配分の練習

宅建試験は50問を2時間で解くスピード勝負です。

模試を通じて「どの科目に何分かけるか」を練習できることが、本番での焦りを防ぎます。

さらに模試は、本番同様に初めて見る問題を解く練習の場でもあります。

限られた時間の中で「どの問題を先に解き、どこで見切りをつけるか」といった初見問題への対応力を養えるのも大きな効果です。

会場模試と自宅模試の違い

模試には大きく分けて「会場模試」と「自宅模試」があります。

それぞれにメリット・デメリットがあるので、自分の目的に応じて選ぶことが大切です。

会場模試

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 本番と同じ緊張感を体験できる 時間や雰囲気がリアルで集中力を試せる 周囲の受験生の空気を感じ、本番慣れにつながる | 受験料や交通費がかかる 日程が決まっているため調整が必要 |

自宅模試

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 自分のペースで受けられる 費用が抑えられる 何度も復習に使える | 本番特有の緊張感を再現しにくい 集中を欠きやすく、途中で中断してしまうこともある |

kinako

kinako本番の雰囲気を試したいなら会場、集中して復習したいなら自宅。どっちも練習になるね!

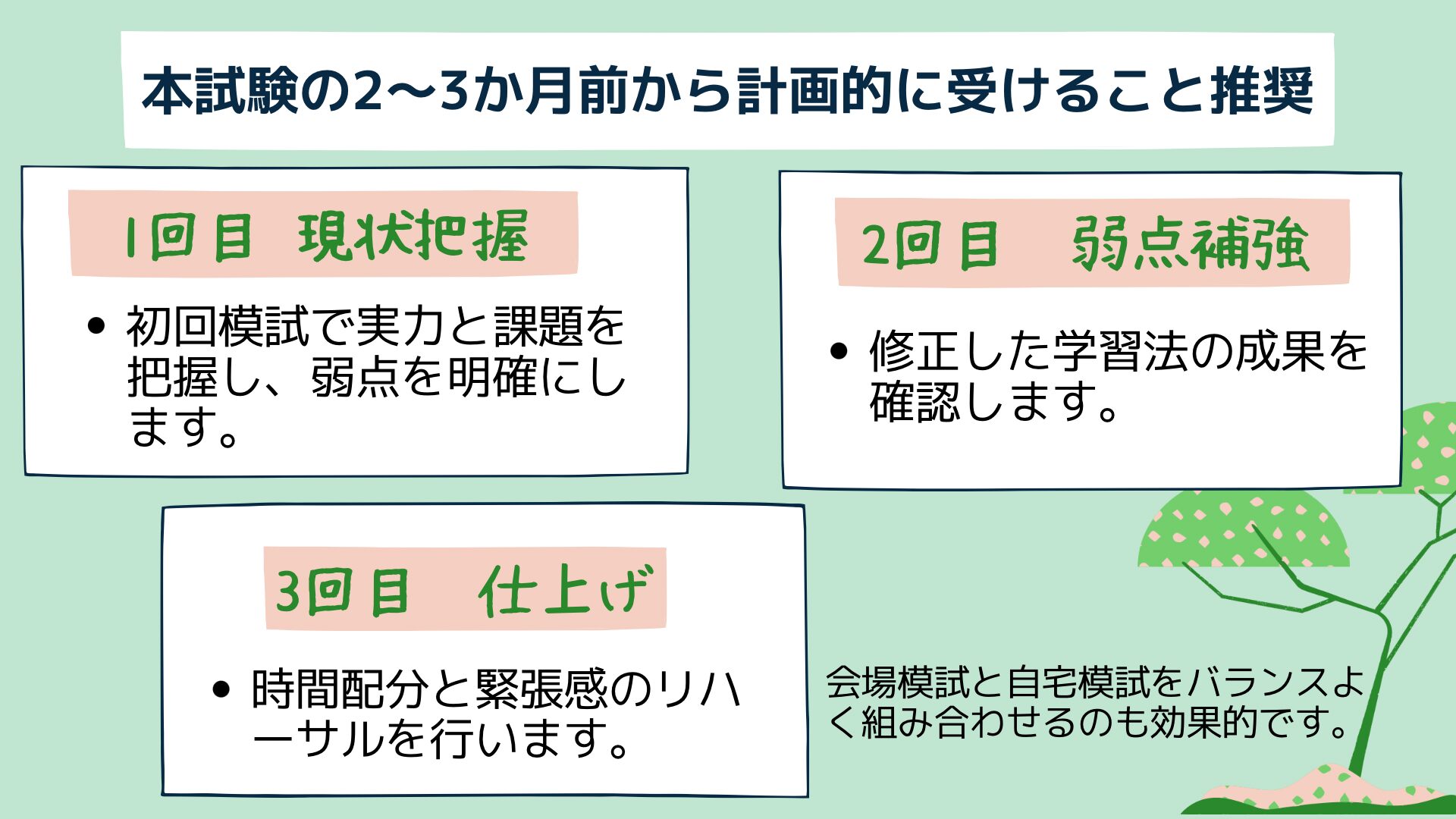

模試の最適な受験回数と時期

模試を重ねることで、自分の成長や弱点の変化を冷静に確認できます。

私は理想的な受け方ができなかったことを後悔していますが、

これから挑戦する方は、下の参考例をもとに、計画的にチャレンジしてみてください。

- 回数:最低2回、多くても3〜4回

- 時期:

- 1回目:試験の1.5〜2ヶ月前(現状把握)

- 2回目:1ヶ月前(弱点補強)

- 3回目:直前(仕上げ)

宅建模試は1回だけでなく、複数回受験することで実力の変化を確認できます。時期ごとの受験スケジュールを意識することで、弱点補強や時間配分の練習に役立ちます。

💡関連記事: 宅建 直前期の勉強法と本番当日のリアル体験記 もあわせてどうぞ。

私が自宅模試だけにした理由

私は最初から会場模試を検討せず、すべて自宅模試で受けることにしました。

一番の理由は、以前に受けた FP3級試験 の経験から、試験会場の雰囲気は十分にイメージできていたからです。

「知らない会場で試験を受ける緊張感」に関しては、すでに体験済みだと思えました。

そしてもう一つの理由は、移動の時間すら惜しいくらい学習時間を確保したかったからです。

本番直前期はとにかく1分1秒でも勉強に充てたい気持ちが強く、会場に出向くよりも、自宅で集中して模試に取り組むことを選びました。

ただし、会場の雰囲気をまだ知らず不安に感じる方は、一度会場模試を受けてみるのもおすすめです。

本番に近い空気を体感することは、当日の緊張を和らげる大きな助けになります。

多くの予備校で、例年6月頃から会場模試の申込みが始まります。模試を提供している主なスクールを一覧にしましたので、自分に合ったタイプを選ぶ参考にしてみてくださいね。

宅建模試を提供している主な業者

| 業者名 | 模試の種類 | 特徴 | 諸費用(受験料目安) | 備考 / リンク先など |

|---|---|---|---|---|

| LEC 東京リーガルマインド | 会場・自宅模試 | 大手予備校、模試実績多数 | 約 5,500 円(税込) (Lec) | 一部 Web 版では 1,100 円~あり (Lec Online) |

| TAC | 会場・自宅模試 | 出題傾向分析力あり | 約 3,800 円(教材費込) (資格の学校TAC) | 全国公開模試として定期実施 (資格の学校TAC) |

| 日建学院 | 会場模試・自宅模試 | 全国展開の大手スクール | 約 5,500 円(税込) (建築資料研究社/日建学院) | 「全国統一公開模擬試験」として実施 (建築資料研究社/日建学院) |

| 総合資格学院 | 会場模試 | 模試専業も行う予備校 | 約 5,500 円(税込) (総合資格学院) | 会場受験中心 (総合資格学院) |

| ユーキャン | 自宅模試(通信型) | 通信講座型で手軽 | オプション模試3回分 12,800円(税込)相当 グッドスクール+1 | 講座受講者向けオプション・動画解説付き 生涯学習のユーキャン+1 |

| スタディング | 自宅模試(オンライン) | スマホ対応、復習機能強め | コースに含まれる/別売りもあり(1,980円) | 模試は講座プランの一部として提供されることが多い |

💡 受験料は 提供年度やキャンペーンによって変動するため、必ず公式サイトで最新情報を確認しましょう。

💡 会場模試は受験料に加えて「交通費・移動時間」もコストに含まれることを意識しておくと安心です。

💡 諸費用がネックで模試を敬遠している方は、まずは自宅模試(オンライン)から始めてみるのがおすすめです。

本番直前に購入したLEC模試の体験談

本番3週間前になって、ようやく自宅模試を実施しました。

合格ラインは36点前後と言われている中、

スタディングの合格模試では 25/50点と大敗。

そこから“烈火のごとく”勉強を加速させました。

本番1か月前からは生活の中心が勉強。

休日は8時間ほど机に向かい、平日も隙間時間をすべて勉強に充てていました。

そして、そのまま模試を受けずに突き進み、

本番直前になって慌てて実施した模試が「LECの直前予想模試」です。

私が利用したのは、『2024年版 出る順宅建士 当たる!直前予想模試』(価格:1,700円)。

購入日は、なんと試験直前の 10月14日 でした。

ギリギリで手に入れて必死に取り組んだのも、今では良い思い出です。

…と言いたいところですが、実際は焦りまくっていた記憶しかありません。

anko

ankoもう少し早く取り組めば、あんなに慌てずに済んだのにね…。

購入者特典として

- 無料解説動画(全4回分)

- WEB無料採点サービス

などが用意されていましたが、当時は特典を活用する余裕はありませんでした。

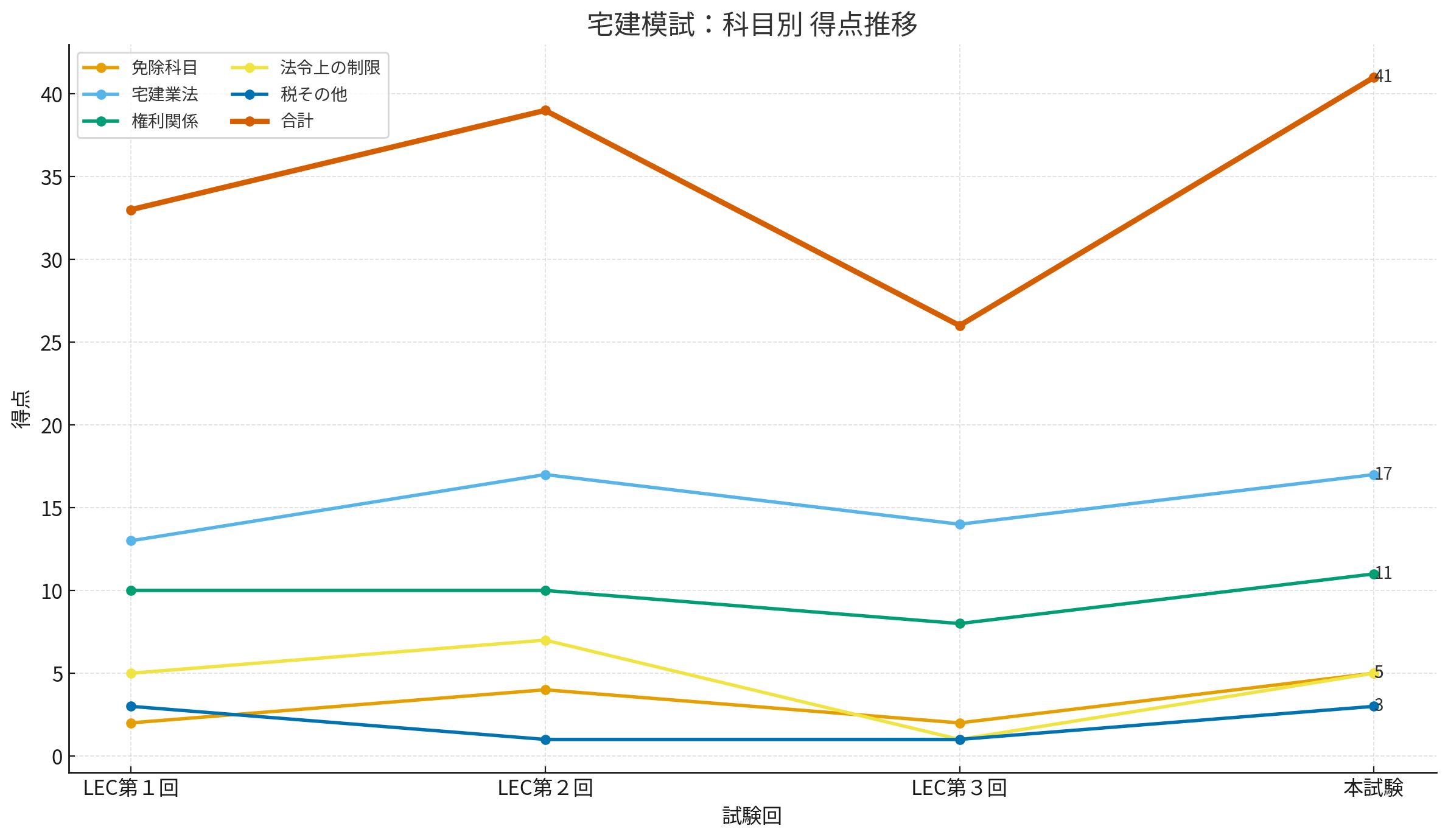

データで見る模試の推移

私は本番の約3週間前、スタディングの合格模試でまさかの25点に撃沈しました。

その瞬間から、烈火のごとく勉強中心の生活に切り替わりました。

しかし、やってもやっても知識の量は膨大で、頭に入れ込むのに必死…。

不安と焦りの中、ようやく本番1週間前になってから、慌ててLEC模試を3回受験し、そのまま本試験を迎えることになりました。

その得点推移は次のとおりです。

(科目別+合計推移)

- 第1回:33点3/50点(本番7日前)→ 全体的に基礎不足を実感。

- 第2回:39点 (本番4日前)→ 宅建業法を中心に得点が安定し、合格圏に近づく。

- 第3回:26点 (本番2日前)→ 法令上の制限で大失敗、不安MAX。

- 本試験:41点 → 直前の補強がハマり、過去最高点。

👉 この流れからわかるのは、模試の点数は合否予想ではなく、改善のヒントだということです。

模試の分析から見えた課題と考察

模試を受けて最も大きな気づきは、科目ごとの安定度の差でした。

- 宅建業法:

- 安定して得点源。模試でも常に点数が取れていた。

- 権利関係:

- 知識が広く浅く出題されるため、得点が伸びにくい。

- 法令上の制限:

- 記憶が定着しないため苦手意識が強く、模試では得点が大きくブレた。

- 税・その他:

- 出題数は少ないが、出題範囲は限定的であるため、大きな武器になる。

この結果から、「本番で点数を安定させるには、業法をベースにしつつ、不安定な科目を直前に強化する」必要性を実感しました。

本試験直前の数日間は、不足している箇所の確認作業に必死でした。

時間に追われながらの学習となり、模試はもっと早めに受けておけば良かったと感じました。

科目別の勉強の重点

模試を通して「ここはもう少し頑張ろう」「ここはこのままでOK」と、

自分なりの勉強バランスを見直していきました。

宅建業法

① 「数字」と「例外」の再確認

得点源であるからこそ、数字・期間・要件の取り違えは致命的です。

35条書面・37条書面の記載事項、クーリングオフの期間、媒介契約の種類と有効期間など、基本数値に加えて“例外”も整理し直しました。

模試で正解していた問題も、「なぜ正しいのか」を説明できるように。

②「誰が・いつ・何を・どうする」の再整理

宅建士・宅建業者・売主・買主など、登場人物の立場を時系列で明確に。

「誰が」「いつ」「何を」「どうする」を意識してまとめ直すことで、

条文の流れをイメージとして定着させました。

anko

anko宅建業法は模試で出来たと思っても、やっぱり不安いっぱい。もう一度“確認”することで精神的に安定させました。

権利関係

権利関係は出題範囲が広く、得点効率の低い科目です。

そのため、長時間の詰め込みではなく、毎日コツコツ短時間で触れることを意識しました。

① 頻出テーマを中心に回す

借地借家法や区分所有法など、毎年出題されやすい「頻出テーマ」を中心に学習。

過去問と解説を繰り返し、問題文のパターンに慣れるようにしました。

② 模試での安定と今後の方針

時間をかけて学習してきたこともあり、模試では大きな点数変動はありませんでした。

その分、本番直前期は深追いせず、既習範囲の再確認と知識の安定化を優先。

理解よりも「思い出すスピード」を意識しました。

anko

anko権利関係は深追いより“安定”!復習で今ある知識を整えるようにしました!

法令上の制限

法令上の制限は、私にとって最も苦手な科目でした。

似たような数字が多く、規制線や面積要件などの記憶がごちゃ混ぜになりやすい分野。

とにかく暗記量が膨大で、途中で投げ出したくなることもありました。

そこで、本番直前期は「完璧よりも得点効率」を意識。

スタディングの予想論点でおさらいをしつつ、過去問を繰り返すことで、出題頻度の高い項目を中心に対策しました。

① 「制限」の種類と概要を整理

都市計画法(用途地域・開発許可)、建築基準法(建ぺい率・容積率・接道義務)、農地法、宅地造成等規制法など、

それぞれの目的と主な規制内容をざっくり把握。

細部の暗記が苦手なので、全体の構造を掴むことができればOKとしました。

② 数字の暗記は“優先順位”で対策

建ぺい率・容積率の緩和要件、開発許可の面積基準など、よく問われる数字は確実に暗記。

反対に、出題頻度の低い細かい数値は深追いせず、時間対効果を意識しました。

③ 図解・ゴロ合わせで記憶を定着

似た用語や数字が多い分、視覚的に整理する工夫を意識。

ノートに図を描いたり、語呂合わせで関連づけたりして、混乱を防ぎました。

anko

anko法令上の制限は、全部覚えようとすると頭がパンクするので、“よく出る数字”だけでも確実に拾うようにしました。

税・その他

毎年ほぼ同じテーマが出題されるため、“どこを優先するか”が得点の鍵になります。

私は模試の結果を踏まえ、得点効率の高い分野に時間を集中しました。

① 「税金」分野を最優先

不動産取得税・固定資産税・印紙税・所得税(譲渡所得)など、毎年必ず出るテーマを中心に学習。

計算問題も含め、課税対象や非課税・軽減措置などの条件を整理しながら対策しました。

数字や税率は、過去問を繰り返す中で自然に覚えられるように工夫。

② 「統計」は直前確認で十分

住宅着工戸数や地価公示などの統計問題は、毎年データが更新されるため、直前期にまとめて確認。

試験1週間前にスタディングの最新情報をチェックし、数字を“見るだけ暗記”で対応しました。

③ その他の分野は過去問ベースで

地価公示法、不動産鑑定評価基準、土地・建物の構造などは、出題パターンが固定化されています。

模試と過去問を中心に、出たことのある内容を確実に押さえ、深追いは避けました。

anko

anko試験直前は“覚え直す”より“整理と確認”。

数字を詰め込むより、よく出る税金と最新統計を落とさないように意識しました。

模試の失敗を本番の力に変えた、最後の7日間

ここからの7日間は、まさに「最後の追い込み」。

模試を分析して見えた課題をもとに、詰め込みよりも“学習してきたことを整える”ことを意識しました。

点を伸ばすより、「落とさない」ための確認を中心に。

本試験直前の3日間は有給休暇を取り、集中できる環境を整えました。

この7日間で「試験当日の自分を整える」意識を持つことが、結果的に自己最高の41点につながりました。

ここからは、実際に取り組んだ内容を具体的に紹介します。

① スタディングのAI復習機能を活用

間違えた分野を放置せず、スタディングのAI復習機能を使って知識をしっかり定着させました。

スタディングの機能「AI問題復習→カスタムモード」

前回間違えた問題

要復習にチェックした問題

宅建士 13年分テーマ別過去問集

苦手科目・苦手分野

出題順番は「正解率の高い問題の順」

確実に取るべき問題を念入りに復習しました。

②計算問題は「2日に1回」ルーティン

宅建試験では、各科目ごとに計算問題が出題されることがあります。

- 権利関係:

- 抵当権に関する極度額の計算など、数字を扱う問題が出題されます。

- 法令上の制限:

- 建ぺい率や容積率の限度、都市計画法や建築基準法に基づく建築物の制限

- 税・その他:

- 譲渡所得税や不動産取得税、固定資産税の計算、不動産鑑定評価基準による価格算定

- 宅建業法:

- 宅地建物取引業者が受け取れる報酬額の計算

これらの分野は、練習次第で確実に得点できると感じていたので、

「ここだけは絶対に落とせない」と意識して繰り返し復習しました。

直前期には、固定資産税・抵当権配当・報酬額計算といった忘れやすい計算問題を中心に、

過去問から9問をリストアップ。2日に1回は解き直して感覚を維持するようにしていました。

それなのに!!

本試験の 令和6年問28(報酬・組合せ問題) は不正解。

おそらく、消費税課税業者と免税業者の報酬額の区別がしっかりできていなかったのだと思います。

ほんとうに悔しかったですが、この経験から、報酬額計算の法則は直前期に必ずおさらいしておくことを強くおすすめします。

③宅建士直前対策講座で知識を整理

模試を通して浮かび上がった苦手分野を補強するため、私はスタディングの「宅建士 直前対策講座」を受講しました。

この講座は、各科目(権利関係・法令上の制限・宅建業法・税その他)の出題予想論点を3時間半で効率よく整理できる構成で、直前期の限られた時間にぴったりでした。

講師の竹原先生による「ここは今やらなくていい」「ここは必ず確認しておくべき」という明確な指針のおかげで、“詰め込み”ではなく、“取捨選択をし整える”ことに集中。

やるべきことがはっきりしたことで、焦る気持ちを抑えることもできました。

私はこの講座を本番前日と試験当日の午前中に受講。記憶が新しいうちに試験を迎えられたのは大きなメリットで、受講の効果を実感しました。

また、講座のスライド資料をPDFでスマホに入れて、スキマ時間にいつでも見返せるようにしていました。

そして何より、竹原先生のメッセージが大きな支えになりました。

「ここまで頑張ってきた自分を信じて」という言葉を胸に、

試験会場へ向かう途中も背中を押してもらっている気持ちでいました。

④最新の法改正点を確認しておく

模試や本番対策の前に、法改正情報をチェックことが必須です。

2025年度版では、以下の項目に変更・修正が入っています。

必ず確認しておきましょう!

🟨 改正チェックリスト(主要科目別)・権利関係37:不動産登記法

法令上の制限

・法令上の制限6:建築基準法(1)(建築確認)

・法令上の制限8:建築基準法(3)(集団規定①)

・法令上の制限12:盛土規制法

宅建業法

・宅建業法2:免許(1)

・宅建業法3:免許(2)

・宅建業法10:業務上の規制(3)(重要事項説明②)(既存建物)

・宅建業法12:業務上の規制(5)(媒介契約①)・指定流通機構(レインズ)

・宅建業法13:業務上の規制(6)(媒介契約②)

税・その他

・税・その他3:所得税・相続税・贈与税

・税・その他5:住宅金融支援機構

🔗 詳細はこちら

最新の条文改正・出題対応範囲は、スタディング会員専用ページで確認できます。

👉 スタディング:2025年法改正情報(会員専用)

⑤国交省HPで「IT重説実施マニュアル」をチェック

不動産売買取引でのIT重説を適切かつスムーズに行えるよう、マニュアルが作成され国土交通省のホームページで公表されています。

このマニュアルには、IT重説を行う上で守るべき要件や注意点、具体的な手順、そして実施を円滑にするための工夫事例がまとめられています。

令和6年度の試験では出題されませんでしたが、念の為一度確認をしておきました。

⑥AI実力スコアで自信を整える

「あと⚪︎点伸ばせば合格圏」というスタディングのAI実力スコアを励みにしました。

日々の学習後は、AI実力スコアで得点の変化を確認し、自分の頑張りを“見える形”で実感できたことが大きな励みになりました。

最終的にスコアは 37.5点 まで到達! 合格ラインが現実的に見えてきたことで頑張れました。

⑦試験前日、気持ちを立て直す

試験前日になっても、「もう無理」「間に合わない」「行きたくない」と、つい口にしてしまうほど気持ちが揺れていました。

焦りと不安で、何をしても落ち着かず、頭の中はずっとソワソワしていました。

それでも、「後悔しないよう、やり切ろう」と気持ちを切り替えるように意識しました。

その日の勉強は、スタディングの「宅建士 直前対策講座」にしぼり、

竹原先生の講義を聞きながら、これまでの知識を一通りおさらい。

「やるべきことはやった」と思える状態をつくることに集中しました。

完璧ではなくても、“ここまで積み重ねてきた”という自分の努力を確認する時間にしました。

kinako

kinako前日は“後悔しないよう、やり切る日”。

焦らず、落ち着いて仕上げよう🌙

模試での失敗を冷静に受け止め本番の武器に

焦らない・比べない・信じる

最後の7日間は「知識の詰め込み」より「知識と気持ちの整理」

kinako

kinakoやることはやった!自信を持って本番を迎えよう✨

まとめ|模試の結果に落ち込んでいるあなたへ

模試の結果が思うように伸びず、「今年はもう無理かもしれない」と何度も思いました。

それでも受験したのは、

「今回落ちても当たり前。受かろうなんておこがましい。でも、ここまで頑張ってきた自分の結果だけは確かめたい。」

――そんな気持ちに切り替えたからです。

模試の点数は合格の保証にはなりません。

でも、模試を分析して自分を整えた時間は、必ず本番で力になります。

私もスタディングのAI復習で苦手を潰し、竹原先生の言葉に励まされながら、

「今年逃げたら来年も逃げる」と自分を奮い立たせて試験会場へ向かいました。

結果的に――チャレンジして正解でした。

奇跡のように合格できたのは、最後まであきらめなかったから。

模試の点数に落ち込むことがあっても、それはまだ終わりではありません。

積み重ねた時間は、きっと本番で形になります。

その一歩を信じて、今日もできることを積み重ねていきましょう。

anko

ankoその努力が、きっと本番であなたを支えてくれます!

この記事では「模試から本番までの心と学習を整えたお話」を中心にお伝えしました。

次の記事では、試験直前期の過ごし方や本番当日の様子を実体験でまとめています。